巴西設(shè)中國移民日 臺山建銀信紀(jì)念公園引粵僑關(guān)注

2017年08月19日 21:53 來源:中國僑網(wǎng)

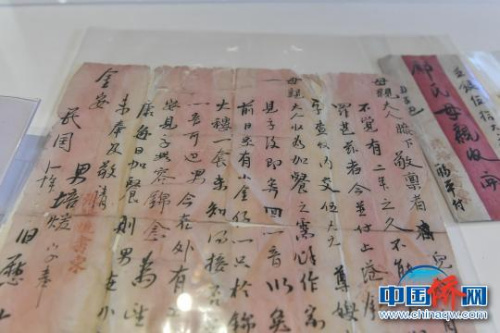

海口埠銀信博物館。陳驥旻 攝

中國僑網(wǎng)廣州8月19日電 題:巴西設(shè)“中國移民日”、臺山建銀信紀(jì)念公園引粵僑關(guān)注

記者 郭軍

近日,巴西國會眾議院和圣保羅市議會分別通過相關(guān)議案將8月15日設(shè)為“中國移民日”,自此,8月15日成為巴西華人的節(jié)日,消息傳來,巴西僑界尤其是占多數(shù)的粵僑無不歡欣鼓舞。與此同時(shí),與巴西萬里之隔的廣東臺山,三萬余臺山籍巴西僑胞的家鄉(xiāng),一座風(fēng)格獨(dú)特、以僑批銀信為主題的紀(jì)念公園也于近期落成對外開放,吸引了海內(nèi)外僑胞的目光。

巴西僑胞廣泛融入當(dāng)?shù)厣鐣?/strong>

中國駐巴西大使李金章在出席巴西眾議院設(shè)立“中國移民日”活動時(shí)指出,200多年前,一批中國茶農(nóng)遠(yuǎn)渡重洋來到里約熱內(nèi)盧和圣保羅,為當(dāng)?shù)孛癖妿砹瞬枞~種植技術(shù),也翻開了中國移民巴西歷史的第一頁。此后,大批華人先后踏上巴西土地,憑借吃苦耐勞的民族精神,在陌生的環(huán)境中謀求生存,站穩(wěn)腳跟。時(shí)至今日,華人華僑在巴西的數(shù)量從最初的200多人變成30多萬人。他們不僅將中國文化帶到巴西,而且積極融入巴西社會,為促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)發(fā)展、推動中巴經(jīng)貿(mào)和人文交流發(fā)揮了難以替代作用。

“巴西設(shè)立中國移民日,將增進(jìn)中巴兩國的合作關(guān)系,提升華人在巴西社會的地位,也會優(yōu)化僑胞的生活和生意歡迎,這對我們僑胞來說是天大的喜事。”巴西巴中工商文化總會會長、巴西廣東同鄉(xiāng)總會名譽(yù)會長李濃忠在接受記者采訪時(shí)說。

李濃忠的父親上世紀(jì)50年代移民巴西,最初在華埠開武館為生。20年后,李濃忠本人也來到巴西,至今已40余年。他告訴記者,隨著中國的強(qiáng)大,華人經(jīng)濟(jì)條件的改善,以及中巴經(jīng)貿(mào)合作和友好往來不斷深入,如今,巴西社會各階層普遍對華人比較友好和尊重。

“華人早期來巴西都很苦,很多是向親戚朋友借錢買船票出洋謀生。他們多數(shù)以做小生意起家,那時(shí)巴西人都特別喜歡吃廣東人做的角仔,很多廣東人都是做這個(gè)起家。”李濃忠回憶道,“那時(shí)雖然苦,但華人很勤勞,當(dāng)?shù)厝嗣刻旃ぷ?小時(shí),我們?nèi)A人要12個(gè)小時(shí)以上。”憑借自己勤奮和聰明,他們的生意由小到大。

如今,巴西華人普遍經(jīng)濟(jì)條件都不錯(cuò),老一輩華僑的子弟大部分都已受過高等教育,積極融入當(dāng)?shù)厣鐣簧偃藦氖侣蓭煛⑨t(yī)生等受人尊敬的職業(yè)。與老一輩僑胞不同,最近25年來巴西的新華人華僑多數(shù)都從事進(jìn)出口生意。

僑胞在巴西本地受人尊重,與當(dāng)?shù)厝A社積極參與社區(qū)建設(shè)回報(bào)社會密不可分。李濃忠說,“我們社團(tuán)每年冬天都會捐款買食品,通過市政當(dāng)局分發(fā)給當(dāng)?shù)氐母F人。巴西社會治安不大好,特別針對華人的打劫時(shí)有發(fā)生,為此,我們還與圣保羅警察局聯(lián)系建立安全委員會,定期開會,檢討安全防范措施。”此外,華社還會經(jīng)常做些活動,向當(dāng)?shù)厣鐣故踞樉摹⑵炫邸⑽椠埼瑾{、書畫等中國傳統(tǒng)文化,受到當(dāng)?shù)厝说臍g迎。

華人足跡遍布拉美 貢獻(xiàn)卓著

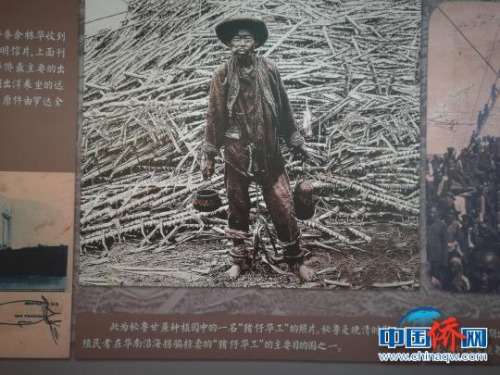

早年廣東華僑出洋,拉美是其中一個(gè)重要地目的。古巴、巴西、秘魯、智利當(dāng)年都留下了大量華工的足跡。華人對當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)社會發(fā)展所作出的歷史貢獻(xiàn),也被當(dāng)?shù)厣鐣懹洝?/p>

據(jù)有關(guān)資料介紹,歷史上曾經(jīng)有約12萬契約華工苦力進(jìn)入古巴從事甘蔗種植等工作。數(shù)千名華人還積極參與古巴革命運(yùn)動。1931年在哈瓦那紀(jì)念華人參與古巴反對西班牙殖民統(tǒng)治的“十年戰(zhàn)爭”的紀(jì)念碑上,刻著古巴政治家的一句話:“沒有一位古巴華人是逃兵,沒有一位古巴華人是叛徒。”

在古巴革命58周年國慶招待會上,古巴駐廣州總領(lǐng)事伊莎貝爾·蘇亞雷斯曾說,“古巴人血液中流淌著非洲人、西班牙人和中國人的血。”

在巴西,如今有30萬僑胞,其中粵籍僑胞占多數(shù),而這其中臺山籍僑胞又占了大頭。據(jù)廣東臺山外事僑務(wù)局統(tǒng)計(jì),目前,祖籍臺山的巴西僑胞超過31000人,其中僅端芬鎮(zhèn)就有2100余巴西僑胞。

巴西設(shè)立“中國移民日”令當(dāng)?shù)貎S胞歡呼鼓舞,而在當(dāng)年不少巴西等拉美僑胞出洋的始發(fā)地廣東臺山端芬鎮(zhèn)海口埠今年也迎來蝶變重生,受到海外僑胞的廣泛關(guān)注。

昔日臺山人出洋第一港——海口埠蝶變重生

記者18日在海口埠采訪時(shí)了解到,始建于160余年前的“海口埠”,曾被臺山人視為當(dāng)年出洋第一港。

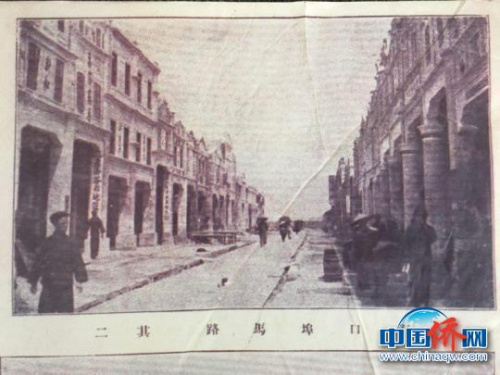

海口埠見證了當(dāng)?shù)厣藤Q(mào)的繁華與衰落,也見證了老一代華僑的出洋史。由于水上交通十分便利。當(dāng)年,不僅粵西有水東船運(yùn)載廉江牛、水東油、陽江豬和杉木前來貿(mào)易,來自香港、澳門、廣州等地的渡船也經(jīng)常在此停泊。上世紀(jì)中葉,隨著臺山人出國不斷增多,海口埠迎來鼎盛期。

據(jù)介紹,海口埠包括了多條街道,在最繁華時(shí)吸引了近千人居住,120多間商號,金鋪頭、銀號、雜貨鋪、洋貨店、藥材鋪、茶樓、酒店、杉行、水果店等等,囊括各行各業(yè),購銷十分興旺,附近圩場都來這里提貨。

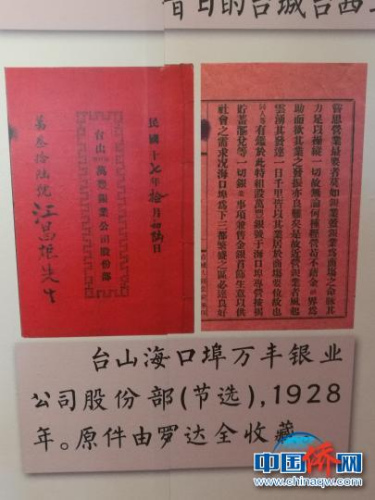

便利的條件催生了發(fā)達(dá)的銀信業(yè)。在海口埠最興旺的西隆街,短短500米長的街道,就有萬豐銀行、鉅信銀號、永茂銀號等6家銀號,有“銀行街”之稱。

銀信又稱僑批,是中國海外華人華僑給國內(nèi)僑眷的書信與匯款的合稱。銀信自19世紀(jì)初開始,并大規(guī)模盛行于19世紀(jì)中葉,至20世紀(jì)70年代基本終結(jié),歷時(shí)150余年。銀信業(yè)是臺山百年來的特色,2013年,僑批(銀信)被列入《世界記憶名錄》,這是五邑地區(qū)與世界各地政治、經(jīng)濟(jì)和文化交流的重要體現(xiàn),也是重要的世界記憶遺產(chǎn)。

然而,隨著時(shí)代的變遷,海口埠舊碼頭經(jīng)過抗日戰(zhàn)爭時(shí)期的轟炸后,只剩一個(gè)土坡和一棵大樹。如今海口埠僅人口200多人,在海外的華僑比村里的人還多。今年初記者首次來到海口埠時(shí)見到,與昔日的繁華景象相比,這里已經(jīng)冷清不少,不過,許多當(dāng)年的歷史建筑歷經(jīng)百年風(fēng)雨,依然保存完好。

為活化利用這條古驛道,在廣東省政府和社會各界的積極推動下,今年以來,臺山對海口埠進(jìn)行了系列修復(fù)和改造。時(shí)隔半年,記者故地重游,海口埠的蝶變讓人眼前一亮。一座獨(dú)具特色的銀信紀(jì)念公園和銀信博物館均已建成對外開放,吸引了不少慕名而來的游客。

紀(jì)念公園內(nèi)西洋亭、古碼頭、觀景平臺、銀信墻、博物館等元素,無不體現(xiàn)了設(shè)計(jì)者的匠心。其中,20根銀信柱尤其引人注目。據(jù)端芬鎮(zhèn)黨委委員李曉春介紹,銀信柱統(tǒng)一使用八面設(shè)計(jì),用648片燒制的銀信瓷片,藝術(shù)性地展示了中國第一僑鄉(xiāng)“臺山”海外華僑銀信的緣起、遞送、歷史作用與現(xiàn)實(shí)文化價(jià)值。其高低錯(cuò)落有序排列,按照不同主題,如勞工、留學(xué)、抗日、愛國、教育、科技等內(nèi)容分別展示銀信文化,而銀信柱陣中圓形閉合空間的8個(gè)銀信柱按照歷史事件順序排列,地面上的地圖將反映五邑地區(qū)到達(dá)海口埠的古驛道,標(biāo)出里程數(shù)、重要節(jié)點(diǎn)村落、出洋方向及到達(dá)的主要國家。

海口埠銀信博物館是另一大看點(diǎn)。走進(jìn)博物館,一批批珍貴的臺山銀信僑批資料,讓世人了解華僑出洋的歷史。這是繼汕頭市僑批文物館之后,廣東省第二家以僑批(銀信)為主題的大型國有文物場館。

改造后的海口埠重新煥發(fā)生機(jī)。留守海口埠的居民紛紛用通過照片、手機(jī)、微信等渠道把家鄉(xiāng)的最新變化傳遞給海外的親戚朋友,引起他們的高度關(guān)注。“以前,這雜草叢生,衛(wèi)生條件很差,地方也沒有發(fā)展,改造過后,環(huán)境變漂亮了,文化內(nèi)涵也提升了。”一直積極參與海口埠改造工作的端芬鎮(zhèn)端芬圩居委會主任黃耀洪興奮地告訴記者,“我在海外的十多個(gè)同學(xué)在得知家鄉(xiāng)建設(shè)紀(jì)念公園和博物館的消息后,紛紛致電表示希望回來參觀考察,“如今,這里每天都有僑胞和自駕游游客慕名而來。人氣旺了,海口埠居民也開心了。僑胞都說,沒想到家鄉(xiāng)可以改造得這么好。”

李曉春表示,接下來,還將啟動海口埠二期改造工程,古碼頭前的街道將恢復(fù)古街開發(fā),修建古商業(yè)街,修舊如舊,并建成商鋪、民宿等相關(guān)配套設(shè)施,最終將開發(fā)讓今人體會出洋先僑愛國愛鄉(xiāng)的文化內(nèi)涵。(完)